L’oeuvre de Manon Harrois n’existe pas. Ou n’existe qu’en circulation, d’une pratique l’autre, d’un pays l’autre, ici, là, jamais achevée, moment au cours d’un voyage pendant lequel l’oeuvre naît, se développe, se transforme, erre, se dilapide, meurt peut-être, renait, avance, change encore. La jeune artiste se comporte un peu comme Dieter Roth qui vivait dans ses expositions, les modifiait sans cesse.

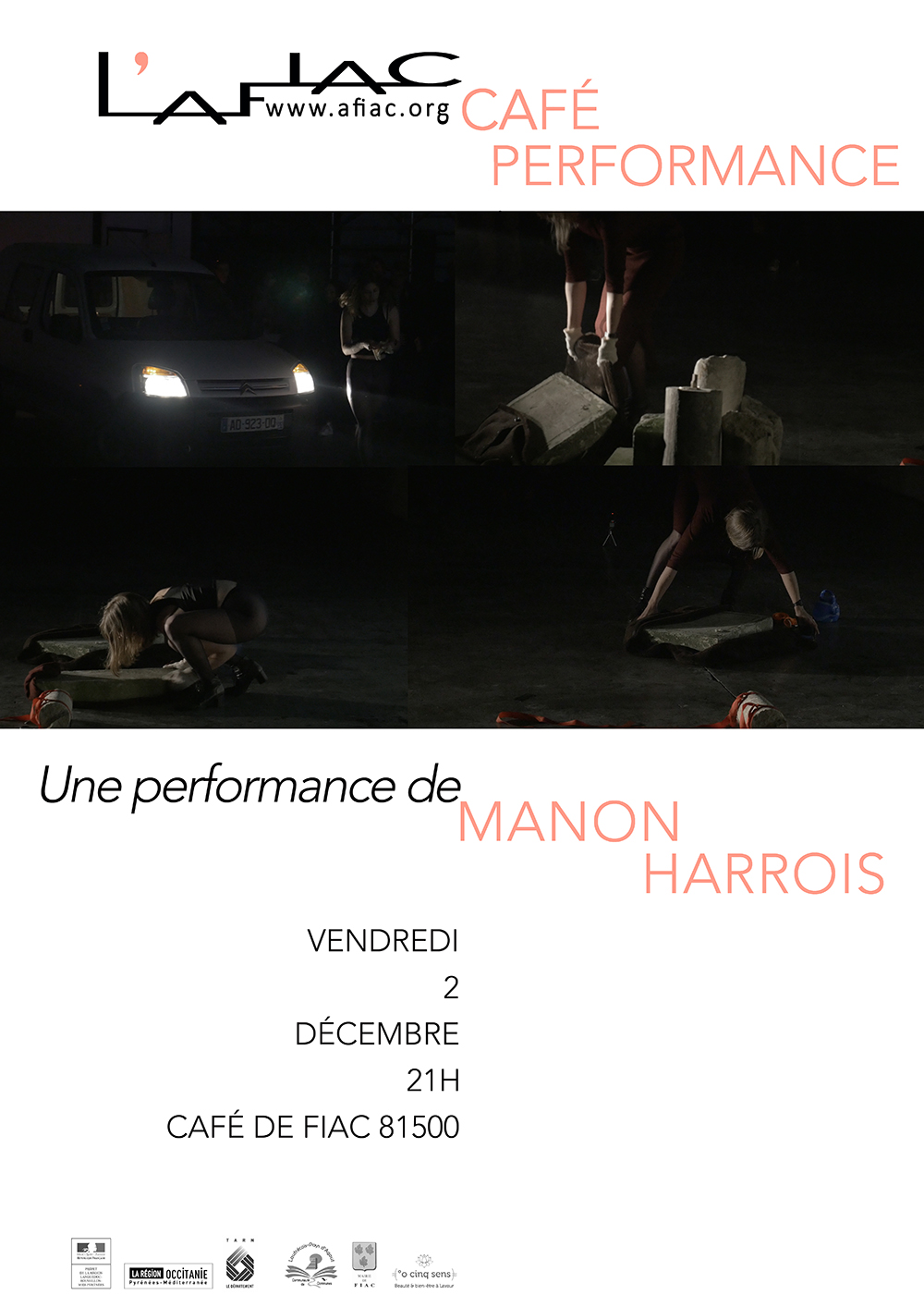

Est-ce un hasard si l’expression la plus juste et la plus originale de Manon Harrois, transite par de minces carnets en un seul exemplaire, qui ressemblent à des dessins de chorégraphes, envoyés comme des cadeaux ? Carnets qui naissent lors de performance réalisées moins pour le spectacle qu’elles donnent, avec des corps, des oeufs, des tricots faits et défaits, des chevelures tressées, que pour aboutir à ce carnet.

Depuis Mallarmé nous savons que « le monde est fait pour aboutir à un beau livre ». Mais est-ce-là le propos de Manon Harrois pour qui la performance est une ébauche au dessin, qui circule beaucoup sur la terre radieuse, va au Niger, à New York, apprend la bijouterie chez les touaregs, le tissage avec des peuls, qui, avant de partir pour le Chili peut parler pendant des heures des éléphants de mer. Elle parle d’ailleurs beaucoup, Manon Harrois. Emportée par un verbe visionnaire et une sorte de grâce – artiste là aussi, là encore, artiste dans ses moindres gestes et paroles – , elle dit l’oeuvre, la rêve, la crée, comme dans ses performances, comme dans ses dessins aux outremers profonds qui viennent du pays des « hommes bleus ». Jamais vraiment finie, l’oeuvre mouvante de cette artiste jamais en repos, se donne à voir dans le flux sans fin du vivant, dans le flux sans fin d’un « work in progress » saisissant.

Michel Nuridsany