En terre étrangère

par Arnaud Fourrier

La visite du festival + si affinité laisse généralement un souvenir étonné et joyeux des pratiques autochtones. Une fois par an, une association (AFIAC) invite des commissaires d’exposition. Eux-mêmes invitent des artistes à résider chez une dizaine d’habitants du village. Chaque année, de parfaits inconnus sont invités dans l’intimité des chaumières par d’autres étrangers, pour le simple motif qu’ils sont des artistes. Chaque année, avec presque rien, cette situation fédère des énergies insoupçonnées. Car une fois acceptés comme artistes, les étrangers s’embarquent dans une aventure qui les conduit à manger à la table de leurs hôtes ; à occuper une partie du salon ou du jardin ; à emprunter du matériel et souvent les bras et le temps des gens chez qui ils résident. Et puis, ils transforment un endroit du golf à l’abandon, un bric-à-brac de vieilles poutres assemblées entre elles où un parpaing taillé en forme de pierre tombale, de rien, au statut d’oeuvre d’art. On comprend qu’il faut une générosité et une audace particulières aux familles pour accueillir ainsi un inconnu dans leur vie. L’étranger n’est pas seulement le bienvenu, il est aussi l’inventeur, le signe annonciateur de la fête et le vecteur de la rencontre.

En 2013, on a pu voir une famille installée depuis six mois dans le village rencontrer des dizaines de voisins dans son jardin…

………………………….la suite …………………………..

Gnoquer l’art

À Fiac, les oeuvres existent sans cimaise, sans médiateur, sans cartel, sans institution. Cela semble s’être fait sans difficulté. Abdelkader Benchamma a pu sans mal installer son étrange assemblage de poutres dans le champ de blé du voisin à la veille de la moisson et Rémi Groussin n’aurait rien fait s’il n’était pas devenu le second fils de la famille. La liste des ressources fournies par la famille à l’artiste est ainsi étonnante : une pelleteuse, des échafaudages, du grillage, des parpaings, des clôtures de jardin, l’immense clairière en bordure de forêt… L’expérience de Fiac nous fait « gnoquer » l’art, pour reprendre l’expression utilisée par l’écrivain Robert Heinlein : Fiac nous fait comprendre pleinement ce qu’est l’art sans avoir besoin de le dire. Dans son livre En terre étrangère (une référence pour la contre-culture des années 70), Heinlein raconte l’histoire d’un homme élevé sur Mars et revenant sur Terre. Il crée alors une nouvelle religion fraternelle, joviale et hédoniste dont il devient le prophète, où chacun apprend à gnoquer le monde. Sans aucun doute, Fiac gnoque l’art. Il y a quelque chose de la Messe pour un corps de Journiac à Fiac, une communion qui commence sur la table à manger durant la résidence et se poursuit lors du vernissage, oeuvre d’art culinaire plantée dans le paysage et confiée chaque année à un nouveau créateur. Si Fiac gnoque l’art (c’est-à-dire, si Fiac est capable de sentir l’essence même de l’art), c’est aussi parce que le village, ses 800 âmes et les 200 adhérents de l’association, cultivent l’art de la rencontre joyeuse et fraternelle. Le soir, après avoir fait le tour du village et visité les oeuvres, lorsque la fête s’installe sur la place du village, on ne serait pas étonné d’entendre Tom Marioni au comptoir – l’artiste qui écrivait en 1970 que « le fait de boire une bière avec un ami est la plus haute forme d’art ».

Le spectacle aléatoire des feux d’artifice

À partir de là, l’expérience du festival fait rapidement oublier les raisons qui ont prévalu à l’invitation des artistes. On peut cependant se souvenir de ces deux mots bizarrement appareillés : spectaculaire aléatoire. La première image à laquelle j’ai alors pensé est celle des feux d’artifice de Land of the Dead, le film de morts-vivants de Romero. Au début du film, les survivants s’organisent en convois pour faire la razzia des supermarchés. Ils utilisent les feux d’artifice pour détourner le regard des morts-vivants, alors hypnotisés par le spectacle et la beauté éphémère des explosions. C’est à la fois beau, éblouissant et d’une symbolique brutale : les morts-vivants pourraient être les spectateurs ou simplement les gens ; le feu d’artifice le spectacle, l’art, un bref flash aveuglant, un décor, une fausse monnaie. Les morts vivants sont captifs du spectacle. À l’opposé de Guy Debord et de la nécessaire critique de la société du spectacle, « spectaculaire aléatoire » rappelle que l’art réside aussi (d’abord ?) dans ces gestes fulgurants capables de captiver les yeux et la conscience. Dans ces explosions qui se suffisent à elles-mêmes et n’ont pas besoin d’explications pour faire oeuvre. L’invitation d’Abdelkader Benchamma, de Gaël Bonnefon et de Rémi Groussin tient dans cette première image. Le lien est parfois intime, intellectuel, ou encore très littéral. Pour Abdelkader Benchamma, cela remonte à son exposition intitulée Memory Time au centre d’art de Colomiers lors du Printemps de Septembre 2009. Il avait peint une fresque sur la voute en plein cintre du centre d’art qui oscillait entre l’explosion et l’implosion. Les spectateurs restaient souvent plusieurs minutes la tête tordue vers le plafond… un peu comme les morts-vivants de Land of the Dead, fascinés par la beauté du geste et l’explosion de matière. Je retiens de son dessin pour sa beauté éruptive et hypnotique, le vagabondage de l’imagination dans lequel il nous entraîne.

Le vocabulaire plastique du travail de Rémi Groussin flirte quant à lui avec le spectacle. Il a produit une performance-vidéo il y a quelques années, Wracked, où on le voit visiter le Musée d’art moderne le K20, en Allemagne, avec la tête ensanglantée. Lui, ce serait le mort-vivant, les oeuvres le feu d’artifice. Au contraire, on ressent dans les oeuvres du photographe Gaël Bonnefon la violence de la vérité, la décadence du vrai. Dans ses images, le spectacle est une fête aux couleurs sombres et aux ambiances de fin de soirée.

Il y a des points communs entre ces artistes : la violence et la beauté du geste, le spectacle du faux et du vrai dont nos regards de spectateurs se délectent, une certaine forme d’état catastrophique et aléatoire. Mais contrairement à ce à quoi on pouvait s’attendre, ils n’ont pas été là où on les attendait. + si affinité est un moment de liberté où les artistes nous étonnent et se permettent ce qu’ils ne s’autoriseraient pas ailleurs.

Le passage à l’acte d’Abdelkader Benchamma & d’Olivier Nattes

En venant à Fiac, Abdelkader Benchamma n’a pas fait les choses comme ailleurs. Le fait de se sentir presque chez soi (il est originaire de Mazamet), les ouï-dire d’amis sur l’événement et la bonne humeur des Fiacois, la situation du festival à l’écart des autoroutes de l’art contemporain ont sans doute créé le contexte de ce passage à l’acte : du dessin à la sculpture, de la création individuelle à l’oeuvre collective, de l’atmosphère au récit. Il a embarqué un artiste et ami dans l’histoire – Olivier Nattes – qui a dû lui aussi se surprendre tant leur création à quatre mains s’éloigne des installations qu’il conçoit habituellement. Principalement conçues pour l’espace extérieur, ses productions mettent généralement en relation l’environnement naturel avec les publics par des créations qui flirtent avec le design et l’intervention paysagère. Quant à l’oeuvre d’Abdelkader Benchamma, elle décrit par le dessin des états de transformation de la matière, de l’eau en gaz et du gaz en cristaux, des cristaux en pierre puis en lave. Virtuose du trait, l’artiste a mis en place une grammaire qui fait de son dessin un quasi objet sculptural, décliné sur papier et au mur, parfois en volume. Dans ce maelstrom, le regardeur est entraîné vers une méditation qui suit la lumière noire et étrange de ses dessins peuplés de monolithes et de personnages perdus dans des paysages.

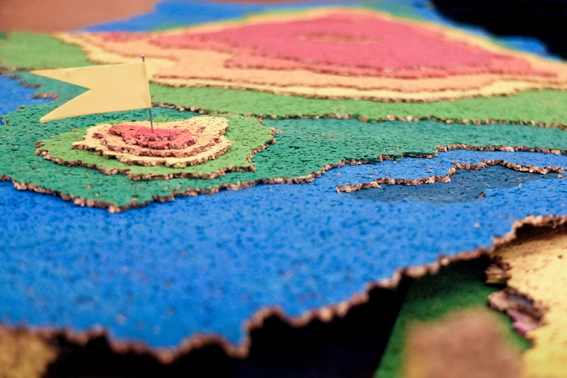

Abdelkader et Olivier ont élevé à Fiac une sculpture. Ou plutôt, un totem de plusieurs mètres de haut, dont les formes déchiquetées s’affichaient sur le bleu du ciel et le jaune doré d’un champ de blé avec autant de contraste et d’aura qu’une ruine au milieu d’une ville nouvelle. Durant tout le week-end, les publics sont passés devant cet assemblage comme on viendrait se recueillir devant un ancien lieu de culte. S’il y a bien une forme de passage à l’acte du dessin à la sculpture, les poutres de l’installation, récupérées dans une bergerie, se découpaient dans le ciel comme des traits sur une page. Et les éléments de contreplaqué aux bordures finement ciselées, peints comme des taches noires, étaient semblables à des aplats. « Je fais du dessin qui est de la sculpture et de la sculpture qui est du dessin » lâchait-il tout d’un bloc lors du week-end du festival. Abdelkader Benchamma a trouvé ici l’occasion de donner une réalité à ce chiasme en démarrant un travail nouveau avec le paysage.

Pour Olivier Nattes, c’est un travail moins rationnel, plus ésotérique et poétique avec la nature qu’il aborde avec cette collaboration. En regardant l’installation,

les deux artistes parlaient ainsi d’une « carte simplifiée de l’univers ; comme si un peuple avait tenté de faire une carte de l’univers avec des moyens rudimentaires ». Dans ce paysage aux allures d’Arcadie et face à ce totem qui aurait traversé les âges, laissé comme

une antenne dans un coin de terre pour communiquer avec l’au-delà, on entendait un âne hennir au coin d’une grange.

Les herbes fauves de Gaël Bonnefon

Il fut le seul artiste de l’édition 2013 du festival à ne pas être accueilli dans une famille. Gaël Bonnefon a résidé au Golf de Fiac, un endroit végétal et maîtrisé au milieu de la généreuse campagne du Pays de Cocagne ; un endroit de solitude également, pour un artiste qui aime parcourir les nuits à la rencontre de la faune urbaine. Le contexte semblait a priori hostile pour ce noctambule, photographe des zones du déclin, des friches à la lisière des villes et des moments où l’espèce humaine se penche au-dessus des abîmes.

Gaël Bonnefon a réalisé une série de six images issues de cette résidence. Il s’agissait d’un processus de travail nouveau, à même le site. Mais également d’une relation nouvelle avec le paysage et qui ouvre sans doute une nouvelle interprétation de son oeuvre. Les photographies issues de cette exploration sont à mille lieues des images de pelouses nettes et des paysages construits du golf de Fiac. À l’aide d’un appareil photo water proof bas de gamme dont l’objectif était parfois recouvert de gouttes d’eau, l’artiste est parti à la recherche des zones à ’abandon : ici un paysage barré d’un pylône électrique et d’une construction bétonnée rongée de matières végétales, là, des zones humides et marécageuses… Ces espaces semblent habités par une force où la puissance de la nature reprend ses droits sur les zones construites. Les images de Gaël Bonnefon ont la pesanteur des ruines, l’atmosphère d’une tempête, la violence d’une vie qui ne tient pas dans les frontières que l’on a tenté de lui imposer. Une telle gravité tient sans doute au fait que Gaël Bonnefon maltraite ses images : elles sont capturées, enlevées au paysage, prises avec des appareils bas de gamme puis développées avec des bains chimiques inadéquats.

De ce rapt photographique, l’artiste obtient ces herbes fauves et floues. Saturées de couleurs vertes et bleues, elles transpirent comme un trop plein de sève. Ces images ont l’odeur d’un romantisme noir – un mariage incongru entre un art du paysage qui semble faire écho aux lointaines avant-gardes de la fin du xixe siècle (voire du romantisme) et l’art de capter la vie ténébreuse des choses, d’installer la fiction dans l’image photographique. Lors du festival, Gaël Bonnefon a exposé ses images sur une presqu’île – au coeur du golf – et sous forme d’images imprimées en sets de table que les clients du restaurant du golf retrouvaient sous leurs assiettes. C’est une image importée d’un autre projet qui retient l’oeuvre à l’écart d’une lecture romantique et la fait basculer ailleurs. Postée à l’entrée de l’exposition, l’image d’un lévrier nous regarde d’un oeil noir et timide. On en lit le titre comme on recevrait une gifle pour quelque chose qu’on n’aurait pas fait : « Elle est où la ba-balle ?! » Hein ? Elle est où ? Va chercher !

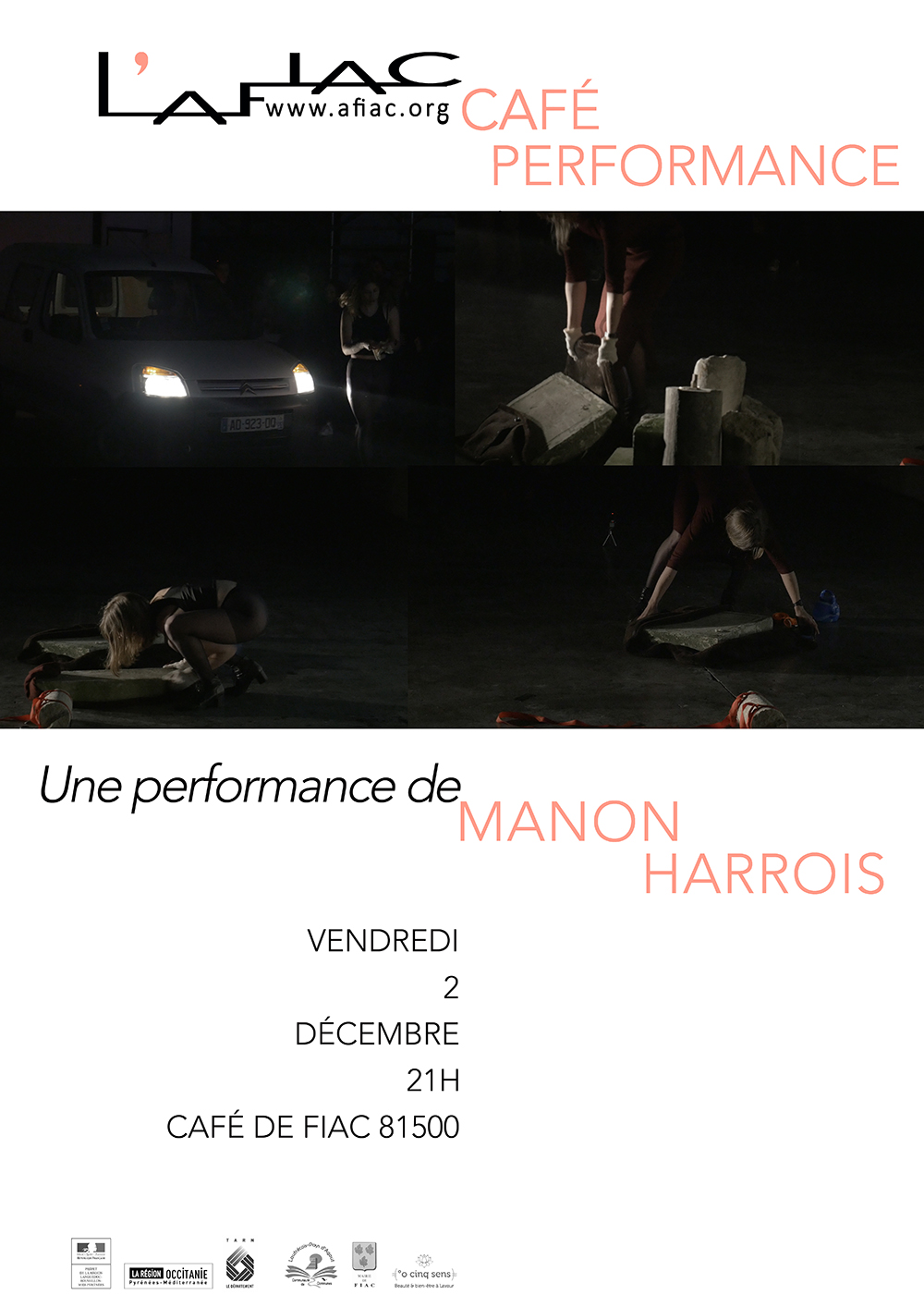

Rémi Groussin – Fin de party

L’oeuvre de Rémi Groussin se pose dans les lieux qu’elle aborde comme une humeur vagabonde. Des matériaux, des émotions ou des événements survenus dans les lieux qui l’accueillent tracent ainsi la piste d’une histoire possible. Le spectacle semble omniprésent dans son oeuvre tant il recourt à des formes relevant de la performance et de la mise en scène ; un personnage maquillé dans une oeuvre (Wrecked, 2011), une estrade dans une autre (Furiani), une parodie d’inauguration d’une sculpture publique ailleurs (I.N.O., 2012). Son travail élabore pourtant aujourd’hui un univers empreint de poésie et de narration où se croisent la sculpture et le cinéma, l’art, la science-fiction et les séries télé.

À Fiac plus qu’ailleurs, il a fait de la résidence la matière de son oeuvre. Rémi Groussin a habité près de trois semaines chez ses hôtes arrivés six mois plus tôt dans le village. Leur maison est située à l’écart du village, à proximité d’un bois et d’une rivière rentrée en crue durant le temps de résidence. Devenu avec le temps le second fils de la maison, il a lové son oeuvre comme un nid au milieu des branches, le long de l’immense clairière bordée d’un côté par la rivière et de l’autre par le bois. Il a négocié ses installations avec la famille, les a installées avec leur aide, s’est fait prêter du matériel de chantier, un échafaudage, une pelleteuse. Il a utilisé les accidents du terrain : le sable déposé dans le jardin par la rivière en crue, un pneu laissé à l’abandon dans le bois, afin de créer une série de quatre installations. On abordait alors son intervention comme une histoire, le long d’un chemin, où chaque pièce se découvrait l’une après l’autre. La Cage aux fauves était la première d’entre elles. À lproximité de la maison, cette cage en forme de remorque à dimension humaine était dotée d’une petite trappe, d’une branche, d’un pneu et d’une gamelle récupérés sur place. Elle laissait planer le doute sur le locataire, humain ou animal, de l’objet… Plus loin, il réalisait près du lit de la rivière Six feet under – titre emprunté à une série télévisée. Il s’agissait d’une installation in situ composée de formes pyramidales en cours d’exhumation et recomposant une fouille archéologique. Avec ces formes archétypales rappelant des pyramides, l’oeuvre faisait autant écho aux sculptures minimalistes de John McCracken qu’à l’univers halluciné d’un HP Lovecraft. Plus loin, un champ de stèles funéraires réalisées en parpaings sculptés apparaissait à l’orée d’un bois, composant une sculpture low cost à l’ambiance burtonienne.

On est aussi loin du livre de Becket (Fin de partie) que du film de Blake Edwards (The Party). On se sent cependant autorisé à emprunter toutes les références au risque de les écorner. La Fin de party de Rémi Groussin est une série d’installations où l’artiste aborde une étape dans sa pratique, plus affirmée autour de la sculpture ; un spectacle « stylé » – ainsi que l’a exprimé l’un des visiteurs – d’installations où la sculpture est élevée en matière narrative. Son intervention donnait au jardin l’air d’un lendemain de fête encombré d’histoires. Au bout de la clairière, le parcours se terminait par une installation composée de barrières de jardin en forme de ruban de Möbius.

Arnaud Fourrier