Totems sans tabous

par Pascal PIQUE

En dix ans, les habitants du village de FIAC se sont inventé une nouvelle coutume avec + si affinité et un nouveau totem avec l’art contemporain. Soit, un rendez-vous impromptu avec la création contemporaine chez l’habitant, où les artistes, les familles et le public pratiquent trois jours durant, à la période du solstice d’été, un cérémonial unique en son genre. Cette pratique consiste à réinventer à chaque fois une autre façon de créer, une autre manière de donner et de recevoir, tout en renouvelant le rituel de partage de l’exposition.

lire la suite

En dix ans, de multiples expériences ont pu êtres ainsi tentées. Elles ont aussi bien touché à l’espace physique et social qu’à l’intime, l’imaginaire, voire le magique. En particulier avec les deux dernières éditions intitulées Trans-rituels qui ont largement fait appel à des cultures et à des concepts non-occidentaux.

Pour cette dixième édition, le désir est de tirer une sorte de quintessence de ces approches tout en projetant leur potentiel dans l’avenir. À travers ce titre, le mot « totem » fait référence à la nécessité très actuelle de rétablir des continuités entre l’humain et son environnement, qu’il soit naturel, social, ou spirituel. Tel qu’il a été envisagé par l’ethnopsychanalyse, le totémisme a longtemps été marqué par une vision « occidentalo-centriste » stigmatisant la rupture entre l’homme moderne et les populations dites « sauvages » ou « primitives ». Ce qui a aussi permis, de Freud à Lévi-Strauss, de jeter les bases d’une nouvelle approche des organisations humaines en reconsidérant les passerelles entre espace physique et espace psychique. Reconsidérer le totémisme aujourd’hui, engage autant à revoir nos processus d’identifications avec notre entourage naturel ou social, qu’avec nos modes de productions de bien matériels et culturels.

Cette démarche croise nombre de tabous auxquels la civilisation occidentale se doit de faire face. Le phénomène du tabou, souvent associé à celui du totémisme, renvoie à l’interdit, au silence, et bien souvent à l’évitement. Les processus de « détabouisation » peuvent être considérés comme des facteurs d’émancipation, des passages obligés pour effectuer des sauts ou passer des caps. En même temps, les tabous peuvent être vus comme des garants de stabilité, d’harmonie et de cohésion interne, tant au niveau individuel, que familial ou social.

Que faire en effet de nos tabous, qu’ils soient personnels, intimes, ou bien collectifs et mondialisés ? Que faire aussi de ces totems modernes, actuellement en crise, comme l’argent roi et le profit individuel, les déferlantes d’images standardisées, ou la surmédiatisation ? Ne faut-il pas dépasser certains tabous pour inventer d’autres totems ? Telles sont les questions et les paradoxes qui soustendent cette dixième édition de Fiac, en misant sur les énergies croisées des artistes des familles et du public en vue de projeter une autre socio cosmogonie. Ceci, sans oublier que le totémisme peut aussi être un système d’aide et de protection mutuelle, une méthode permettant aux membres d’une même collectivité de reconstruire ensemble une autre vision du monde.

Freud et Lévi-Strauss en invités d’honneur

Replacer Fiac et l’art contemporain dans la double perspective de Freud et de Lévi-Strauss, ces deux figures tutélaires de la pensée moderne, peut sembler anachronique et dépassé. Qui plus est, quand le titre « Totem sans tabous », renvoie effectivement au face à face largement débattu de leurs approches respectives à travers leurs deux ouvrages « Totem et tabou » (1913) et « Le totémisme aujourd’hui » (1962). Lévi-Strauss a démontré les limites et les incohérences de Freud, en critiquant son réductionnisme des concepts de totémisme et de tabou, et sa théorie de l’origine de la culture, qui renvoient exclusivement au meurtre du père, à l‘interdit sexuel et au complexe d’Oedipe. L’anthropologue ayant précisé que : « Le totémisme est d’abord la projection hors de notre univers, et comme par un exorcisme, d’attitude mentales incompatibles avec l’exigence d’une discontinuité entre l’homme et la nature, que la pensée chrétienne tenait pour essentielle ».

En d’autres termes, il dénonce l’universalisme blanc, occidental, teinté de colonialisme racial qui a soustendu, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, le recours orienté aux civilisations dites « primitives ».

Précisons cependant, que sans accuser Freud directement de ces travers, Lévi-Strauss n’a pas manqué de saluer et de valider le tronc commun de leur entreprise qui a consisté à éclaircir la question de l’apparition et de la structure de la culture humaine d’un point de vue « mentaliste ». D’où leur présence à Fiac. Tous deux ont en effet laissé une sorte de boîte à concepts, de même qu’une certaine poétique, qu’il peut être intéressant de reprendre, voire de mettre à l’épreuve. Ceci, sans vouloir réduire la magie de Fiac à la psychanalyse ni à l’anthropologie structurale. D’ailleurs, l’aventure de Fiac semble bien faire mentir et invalider certaines positions de Lévi-Strauss dont celle-ci : « Si les institutions et les coutumes tiraient leur vitalité d’être continuellement rafraîchies et revigorées par des sentiments individuels, pareils à ceux où se trouverait leur première origine, elles devraient receler une richesse affective toujours jaillissante, qui serait leur contenu positif. On sait qu’il n’en est rien, et que la fidélité qu’on leur témoigne résulte, le plus souvent, d’une attitude conventionnelle ». Mentir, dans le sens où, justement, c’est une nouvelle coutume de cohésion sociale qui est ici revitalisée par la création contemporaine et la participation inventive des individus.

Mais cela allait-il se vérifier et se préciser pour le dixième anniversaire sous le titre assez audacieux, convenons-en, de « Totem sans tabous » ? Tout en évitant le piège du totémisme dénoncé par Lévi-Strauss quand il démontre que la réalité historique de ce concept « se réduit à une illusion particulière de certains modes de réflexion ». Rappelons enfin que Claude Lévi-Strauss a quitté ce monde dans lequel il se sentait si mal à l’aise le 31 octobre 2009. Juste après cette dixième édition de Fiac, qui en quelque sorte, lui rendait une forme d’hommage pour son centième anniversaire. Dommage qu’il n’ait pu assister à ce curieux rituel qui peut-être, aurait pu le réconcilier avec l’esprit de certains de ses contemporains.

Revisiter nos interdits

Les tabous et les interdits sont revenus à la mode. Une littérature féconde et une audience médiatique croissante leurs sont consacrées. Aux trois tabous fondamentaux que seraient le cannibalisme, l’inceste et le meurtre viennent se conglomérer toute une cohorte de nouveaux interdits ou non-dits. La liste est longue, mais citons maladie et la mort, la sexualité et le désir, la collaboration, la guerre d’Algérie, l’argent et la mendicité, la critique de la religion, le politiquement correct etc.

Dans leur structuration ou leurs contenus mêmes, on les considère souvent comme nos meilleurs ennemis.

Par exemple, dans son ouvrage récent, consacré aux tabous et aux interdits Patrick Banon déclare sans ambages à la jeunesse : « Un monde sans tabous serait un monde inhumain ; cependant, il faut en connaître les origines et les significations. Tous les véritables tabous ont un dénominateur commun, celui de protéger le faible contre le fort et de permettre une vie sociale apaisée. N’utilisons donc pas le mot tabou à tort et à travers. Nombre d’interdits prétendent accéder à la dimension d’un tabou. Mais si un interdit encourage l’inégalité entreles hommes et les femmes, caresse le rêve de la supériorité d’un peuple sur un autre ou, pire encore, croit pouvoir décider qui peut vivre ou doit mourir, alors cet interdit est factice. Car les tabous n’ont pour objectif que de tisser un lien entre les hommes, et une frontière entre humains et animaux. […Ils] font partie de l’idée même d’humanité. Ne les regardons pas comme des rites venus d’un autre âge, mais bien comme des aide-mémoire destinés ànous rappeler que nous sommes, avant tout, des êtres humains embarqués sur la même arche de Noé. »

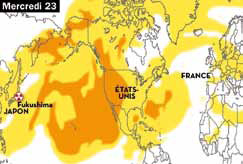

Pourquoi pas ? Dont acte, mais d’autres voix s’élèvent aussi. Comme celle de Florence Samson en introduction de son essai « Tabous et interdits, gangrène de nos sociétés » : « Ainsi bon nombre de points sont tabous au sein de notre société qui se targue de vouloir vivre sans tabous alors qu’elle les fabrique elle-même au gré des époques. En effet, les tabous évoluent en fonction du temps. N’emploie-t-on pas l’expression « autres temps, autres moeurs » ? Celle-ci, à elle seule, résume bien les changements de comportement humain face à l’interdit, notamment envers les tabous féminins. Parfois même, le passé ou les événements de l’actualité contribuent à cette prohibition. Or la France est un pays où les interdits sont une réalité, une gangrène de notre société. » Ces remarques et la démarche de cet auteur nous semblent plus propices à une réflexion responsable (et citoyenne ?) dont l’enjeu est de comprendre comment un tabou peut être créé, ce qu’il recouvre dans un contexte culturel donné, ainsi que ce qui peut être fait pour l’éradiquer. C’est à cette perspective que renvoie le « sans tabous » du générique de Fiac 2009. Un générique qui recouvre aussi un questionnement assez crucial l’art contemporain, alors que les limites de ce qu’il peut montrer ou aborder aujourd’hui, semblent reculer de plus en plus. Poser cette question à Fiac, particulièrement à l’occasion des dix ans, peut apparaître comme assez risqué, dans la mesure où l’on ne se trouve pas ici dans le cadre protecteur du centre d’art, du musée ou de la galerie. En comparaison, Fiac représente un contexte plus ouvert et éventuellement plus sensible, pas forcément propice au développement des fameuses dimensions transgressives ou provocatrices qui stigmatisent souvent la création contemporaine. Si ces dimensions font effectivement partie du rituel de l’art, et a fortiori de « Totem sans tabous », que recouvrent-elles en particulier ? Comment allaient-elles s’exprimer et qu’allaient-elles dire de cette situation très spécifique, ou plus globalement, sur les rapports qu’entretiennent l’art, la collectivité et l’individu ? Loin d’une débauche d’anathèmes ou de blasphèmes, les réponses allaient être à la fois, précises, contrastées, sensibles et délicates, sans forcément rentrer dans le cadre de ce qui est normalement convenu ou convenable.

Peut-être que les questions liées au tabou, à l’interdit et à l’art en cachent d’autres plus subtiles et plus profondes ?

Comme si le débat était ailleurs et à revisiter.

Quand les morts se vengent des vivants

La mort reste l’un des principaux sujets tabous de nos sociétés occidentales modernes. Un sujet qu’il est difficile d’aborder et de surmonter pour soi comme pour les autres. Depuis longtemps, la mort ne fait plus partie de la vie, et ce n’est pas qu’un euphémisme. Pourtant, penser la mort, participe d’un art de vivre partagé par nombre de philosophies et de cultures à travers le monde et le temps. Toutefois, la mort est diabolisée, reléguée, déléguée, différée, anxiogène, inacceptable et finalement oubliée. Mais ce tabou n’en cache-t-il pas un autre ?

Notamment celui de la vie après la mort, de la survivance et de l’acceptation du départ des défunts ? Bien que refoulé par la plupart des cultures monothéistes, ce sujet reste sous-jacent et bien présent. En témoignent les multiples « exorcismes » à travers la littérature ou le cinéma fantastique, voire plus récemment le « revival » des tendances gothiques ou des pratiques liées à l’ésotérisme et l’occultisme. Ces phénomènes sont peut-être à considérer comme autant de réminiscences du culte des ancêtres ou des esprits, largement éradiqués dans l’occident chrétien, mais restent toujours vivaces dans certaines cultures dites premières, avec leurs rituels d’invocations et de gestes réparateurs destinés à libérer les morts comme les vivants.

Deux artistes au moins ont oeuvré dans ce sens. À l’entrée du village, le chorégraphe François Chaignaud, a mis en scène sous la forme d’une installation et d’une performance vocale, cette dimension, en allant retrouver derrière les murs de l’appartement de Naomi Burlet, le contact avec toute une population de disparus : « les milliers de cadavres qui trépignent derrière nos cloisons ». Nos lieux de vie, nos imaginaires comme nos histoires personnelles, ne sont-ils pas, en effet, constitués des strates successives de ces vécus oblitérés ? Cette curieuse sensation enfouie au plus profond de nous, était réveillée par le chant lancinant de François Chaignaud, logé dans une sorte d’échauguette, sous les traits d’une apparition angélique, en vocalisant ces paroles du chansonnier Jean Tranchant.

Pourquoi sèmerions-nous du blé

Que les canons viendront couler

Lorsque le sang devient engrais

Il ne pousse que des cyprès

Et Rantanplan

Et Rantanplan

Les morts se vengent des vivants

À l’extérieur du village, chez Maïté et Jean-Pierre Huc, la double proposition de Sophie Dubosc faisait curieusement écho à cette introduction initiatique. Ses deux interventions sur le mur-pignon d’une ancienne grange et dans les auges d’une porcherie moderne à l’abandon, ont elles aussi réveillé certains esprits. L’artiste a elle-même, envisagé ses oeuvres sous l’angle de gestes libérateurs et réparateurs. Avec « Les emmurées », le premier a consisté à disposer dans les trous de boulin de la façade de la grange, des extensions de filasse de chanvre faisant penser à des chevelures féminines, dont les têtes et les corps seraient restés prisonniers de la muraille. Agitées par la brise, ces chevelures donnaient une curieuse sensation de vie et de trépas entremêlés. Pour ne pas dire d’outre monde. Dans la porcherie, l’artiste a simultanément ouvert les barrières et servi une sorte de dernier repas perpétuel aux animaux absents. Le travail de Sophie Dubosc, reconnu et apprécié pour ses accents surréalisants, prenait ici une dimension assez troublante. Métaphoriquement et concrètement, François Chaignaud et Sophie Dubosc ont ainsi magnifiquement introduit et incarné l’une des dimensions envisagée par « Totem sans tabous » et que le chorégraphe exprime ainsi : « nous avons essayé un art de mort-vivant qui aurait la permanence de ce qui est défunt ». En allant extirper ce qu’il y avait derrière les murs, ils ont engagé le visiteur à aller chercher et revitaliser au plus profond de lui-même ce qui ressort de l’oubli et du refoulement.

Secrets de famille

L’une des particularités de Fiac tient au fait que les artistes interviennent pour la plupart dans le contexte de l’intimité psychique et physique du cadre familial. Quelle famille n’a pas ses secrets ? Bien souvent la famille est le lieu du non-dit, entretenu à travers les générations. Petits ou grands, secrets et non-dits sont pourtant susceptibles d’occasionner de lourds conflits familiaux ou individuels. Or on le sait bien, en famille comme en société, toute vérité n’est pas bonne à dire. Mais les secrets sont difficiles à garder. Malgré le silence, ils ont une fâcheuse tendance à sourdre et à transpirer des comportements et la plupart du temps, d’une manière ou d’une autre, à éclater au grand jour.

Le secret est contagieux et il peut transmettre la souffrance en héritage. Pour autant, briser la loi du silence et révéler un secret ne permet pas forcément d’en guérir. Qui plus est quand il s’agit de secrets dits « nocifs » ou « toxiques » qui nécessitent un long processus de prise de conscience, assorti d’un exercice subtil de la parole et de la communication.

Comment les artistes allaient-ils réagir à cette complexe alchimie familiale du secret et du non-dit dans le cadre de « Totem sans tabous » ? Trois d’entre eux, Virginie Barré, Valérie Ruiz et Myriam Méchita associée à Chloé Mons, ont vécu cette aventure sans pour autant trahir les situations et les hôtes qui les recevaient.

Bien au contraire. Virginie Barré a rencontré Monique, nouvellement installée dans un petit chalet en bordure du golf de Fiac, après qu’elle ait dû quitter sa maison dans le village. Monique lui a conté son histoire, « presque un secret », et lui a prêté son modeste logis. En réponse, l’artiste lui a offert une effigie d’enfant flottant et virevoltant dans les airs au-dessus du toit de la maisonnette. L’enfant semble grimper au ciel, il remonte le fil d’un lien concret et symbolique qui relie le toit du chalet à un grand ballon gonflé à l’hélium. Virginie Barré lui a aussi dédié une chanson, la « Berceuse » de Françoise Hardy où il est question de sommeil, de rêve, de bonheur, d’amour, d’apaisement et d’enchantement. D’un monde où les contes de fée peuvent devenir réalité et où la vie reprend son cours. Nous n’en saurons pas plus. Le mystère demeure, mais gageons que le non-dit, sans doute lié à une souffrance, aura trouvé ici une forme de résolution. C’est ce que laissait supposer en tout cas la relation complice, teintée d’affection qu’ont laissé entrevoir l’artiste et son hôtesse. Un secret a sans doute été partagé.

La proposition de Valérie Ruiz avait pour cadre une famille venant de s’installer dans l’une de ces nouvelles maisons de constructeurs qui surgissent çà et là dans le paysage autour de Fiac. Là aussi, il a été question d’une effigie d’enfant qui est apparue dans la chambre à coucher parentale. L’artiste a conçu un couvre lit au motif des sucreries de noël représentant un nouveau-né dans les langes. Une sorte de jésus « sans la vierge » que l’on pouvait déguster à l’entrée de la maison. Autour du lit, elle a aussi organisé un dispositif associant une vidéo, un vase et un plateau proposant des offrandes de pétales de roses rappelant formellement l’image de la matrice génitale maternelle. Malgré les silences et les non-dits, l’artiste semble avoir tiré parti de la situation au profit de son propre secret. Celui de son énergie créatrice qui s’est ressourcée ici au contact d’une famille.

Comme si elle avait invité chez eux, sa famille d’accueil à partager ce mystère.

C’est aussi dans une chambre à coucher que sont intervenues l’artiste Myriam Méchita et la chanteuse et comédienne Chloé Mons. Dans cette chambre, l’artiste a disposé un ensemble d’objets sur le lit, des crânes translucides, des cristaux en larmes de quartz et des chaînes. Le tout évoquant une sorte de carte du Tendre représentant le territoire de l’amour et la quête de l’autre.

Le spectateur ne pouvait accéder à cet espace, mais assistait par la fenêtre à une performance quand Chloé Mons venait interpréter la « Lettre à l’inconnu », conçue pour l’occasion. Dans un temps et un espace suspendus, le texte et l’installation semblaient invoquer l’abandon à un amour absolu et universel. Dans cette sorte de vertige désorienté, comment ne pas penser à une histoire de famille, celle de Chloé, qui quelques semaines plus tôt venait de perdre son conjoint Alain Bashung. Ce qui n’était un secret pour personne. Juste un non-dit, dans le texte, au service d’un véritable moment de grâce.

La sacré en question

Comment ne pas aborder la question du sacré à l’occasion de « Totem sans tabous ». Ces deux concepts y sont intimement liés. Mais quelle réalité recouvre t-elle au-delà de ses acceptions religieuses ?

Dans les civilisations dites « primitives », le totem est sacré car il identifie une espèce naturelle à une ancêtre mythique. Fondement de l’institution du groupe, il est craint et respecté comme exigence d’organisation sociale. D’un point de vue psychologique, les totems sont aussi des liens vers notre univers intérieur, de même que les reflets de notre personnalité à un moment donné.

Ils sont comme un miroir montrant nos qualités et nos défauts, montrant pourquoi nous sommes ce que nous sommes, et ce dont nous avons besoin pour progresser.

Les totems nous révèlent donc notre potentiel profond.

Ils nous aident à l’éveiller et à l’exprimer, pour nous mêmes comme pour les autres.

Le concept de tabou (issu de la culture polynésienne) est synonyme de la dimension sacrée. Dans la littérature ethnologique, il désigne une prohibition dont la transgression entraîne un châtiment surnaturel. On peut dire qu’il s’agit d’une forme négative du sacré s’appliquant à toutes les interdictions, d’ordre magique, religieux ou rituel, quels que soient le peuple ou la culture qui formule l’interdit.

Qu’en est-il du sacré aujourd’hui, a fortiori quand il est question d’art contemporain, alors que tout un pan de son histoire récente a milité pour une désacralisation de sa pratique et de sa réception ? Dans l’art contemporain, le sacré est devenu une sorte de tabou. Dès lors comment les artistes allaient négocier cette invitation paradoxale à Fiac ?

Pour Marie Maquina, originaire d’Amérique Latine, la question ne pose pas problème. La dimension sacrée fonde sa culture originelle dans laquelle des formes primitives cohabitent avec des formes religieuses occidentales. Ce syncrétisme toléré par l’église catholique après de multiples tentatives d’éradication a permis de sauvegarder tout un pan de la culture humaine.

L’espace où elle est intervenue à Fiac lui a justement rappelé les maisons rurales et les « chapelles » où cohabitent différentes formes cultuelles. C’est ce qu’elle a évoqué en concevant une installation utilisant les motifs du chapelet et de la fleur d’arum. L’utilisation combinée de la cire, de la croix, et de crânes, revendiquant sans détours et sans tabou les dimensions du mystère et de l’étrange. C’est dans l’exubérance et l’outrance chargée d’ironie que Cédric Tanguy reprend les codes et la rhétorique de la religion catholique. S’identifiant à un pieu Saint, il va jusqu’à confesser le pêché d’hérésie et de sacrilège.

Il est vrai que les trois photomontages réalisés sur place détournent les canons de l’imagerie religieuse de la descente de croix, de la décapitation ou du pêché originel à travers son interprétation d’Adam et Eve croquant la pomme. Le tout sur fond de ciel tourmenté en noir et blanc. Tel un supplice, l’invitation à participer à « Totem sans tabous » l’aurait contraint à « transgresser l’interdit, l’intangible et l’irrévocable ». Au-delà de ces stigmatisations et de ces récriminations de bon aloi, Cédric Tanguy fait indéniablement partie de ces artistes qui renouvellent l’imagerie contemporaine en exacerbant ses fondements et leurs interdits. Un peu à la manière des peintres baroques pour qui les églises et le credo biblique ont été des prétextes à un renouveau de l’art de leur époque. Bruno Peinado lui aussi a joué avec l’ordre du sacré mais sur un registre différent. Son intervention s’est organisée sous la forme d’un diptyque de sculptures assez iconoclaste en renvoyant à deux figures majeures et sacralisées de l’histoire de l’art. D’abord en référence à Marcel Duchamp avec « Etang Donné » et la réalisation d’un jet d’eau sur le plan d’eau d’une maison à l’architecture contemporaine. Ensuite avec la reconstitution du complexe de mégalithes de Stonehenge à l’aide de balles de foin. Ces deux interventions monumentales ont décrit une parenthèse spatiale, temporelle et poétique à l’intérieur de laquelle l’artiste a proposé un télescopage détonnant. Adepte de la diversité culturelle et coutumier des mixages entre domaines sacrés et domaines profanes de l’art, il a ainsi incarné l’une des grandes forces de la création contemporaine. Pour ne pas dire l’une de ses figures totémiques.

Nourriture, désir et cannibalisme

Chez Freud, la trilogie taboue inceste/meurtre/cannibalisme, à l’origine du passage de l’état de nature à celui de culture, est associée au repas totémique. Ce repas garderait la marque de notre différenciation de l’état « animal » ou primitif.

Le repas totémique correspondrait au moment terminal de la geste Oedipienne. Non content d’avoir tué le père pour briser son monopole de reproduction, le groupe le dévore lors d’un banquet rituel collectif. Pris de remords après une prise de conscience du caractère doublement sacrilège de leur acte, à la fois meurtrier et cannibal, les fils auraient élevé un totem à la figure du père. Le sacrifice rituel d’animaux et le repas correspondant, se seraient par la suite substitués à cet épisode, tout en assurant la cohésion du groupe autour du culte de la mémoire de cette triple prohibition. Bien que cette vision de l’origine de la civilisation ait été largement critiquée comme étant obsolète, on peut en trouver de lointains échos dans « Totem sans tabous ».

Le duo des jeunes artistes Butz & Fouque, récemment apparues sur la scène de l’art avec leur images sucrées empreintes d’érotisme, s’est en quelque sorte offert en sacrifice aux visiteurs de Fiac. Dans l’ancienne épiceries du village, elles ont choisi d’exposer une série d’images spécialement conçues pour l’occasion, où leurs corps recouverts de bonbons et autres friandises sont symboliquement proposés à la vente et visuellement offerts à la consommation. Ce « lèche vitrine », cette invitation à « manger » et à « choisir » sont envisagées par les artistes comme une évocation de la transgression du tabou du désir. Sauf que ce désir peut se transformer en répulsion face au caractère étrange de ces figures humaines, transformées en sortes de chimères acidulées.

Une autre repas totémique a été proposé, bien réel cette fois, avec le projet de Sabine Anne Deshais, pour la soirée d’inauguration de « Totem sans tabous ». L’artiste a pris en charge la conception et l’organisation du rituel du repas du vernissage. Intitulée latitude 44° cette proposition s’articule sur la horde, le campement, le repas, le festin et l’exotisme. Elle repose sur une implication du corps dans l’acte de se nourrir puisque les convives installés à table sous des tentes, n’ont ni couverts, ni assiettes. Disposés au centre des tables les mets sont à consommer avec les doigts dans un rapport direct à la nourriture. Les restes et les reliefs de ce moment seront laissés visible quelques temps sous forme d’installation.

Ici, l’artiste a proposé aux convives de jouer avec la jouissance de la pulsion du désir qui a été mise en scène et vécue en aparté des conventions sociales et culinaires.

Mais laissons les derniers mots à Freud et à Lévi-Strauss.

Pour Freud le repas totémique atteste que « La société repose désormais sur un crime commis en commun; la religion, sur le sentiment de culpabilité; la morale sur les nécessités de cette société d’une part et sur le besoin d’expiation engendré par le sentiment de culpabilité d’autre part ». Pour Lévi-Strauss, il est essentiellement « L’expression d’un désir de désordre ou plutôt de contrordre ». Mais n’oublions pas que les non-dits restent les maîtres silencieux de nos destins. À moins qu’à Fiac l’interdit qui pèse sur leurs mystères et leurs secrets, ait été en partie levé grâce à « Totem sans tabous ».

Pascal Pique